あわ(粟)の脱穀・調整

今回から雑穀の栽培方法として「脱穀と調整」についてご紹介します。

初回はあわ(粟)の脱穀と調整についてです。

あわの栽培について、その他の栽培記事はこちら(↓)からどうぞ。

あわの栽培方法1 畑の準備〜種まき・育苗〜定植と間引き・土寄せ »

あわの栽培方法2 出穂(しゅっすい)と開花、鳥害・害虫・病気の対策、収穫と乾燥 »

脱穀のポイント(小規模)

アワの脱穀は、前日・当日と晴れが続く日を選んで行います。収穫する際、穂が地面に付きそうになっていたものは、実に砂や土が混じってしまうため、収穫しないか、別に分けておきます。地面に付いていなくても、雨の跳ね返りで穂に砂などが付いていることもあるので、地表から20センチ以上のものを優先的に収穫・脱穀します。

脱穀・選別(中・大規模)

アワを大量に脱穀する場合には、稲作用の脱穀機(ハーベスター)または足踏み脱穀機、大豆用脱穀機などを用います。機械が大きくなるほど、ロスは増えます。特にアワは粒が小さく、実が飛び散ると集めにくいので、機械を使うにあたっては、回転数を稲のときよりも少し遅く設定し、飛ばないように注意します。

調整①(選別)

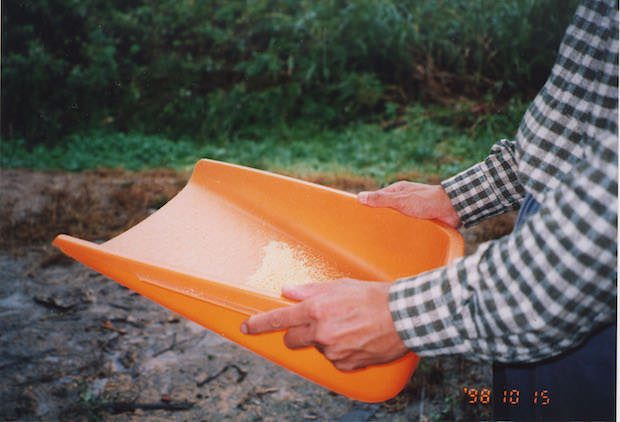

脱穀ができたら、まずふるいにかけて、大きなゴミと実を分けます。その後、手箕(てみ)または唐箕(とうみ)を使い、実とゴミを選別します。

手箕は、雑穀の選別には、プラスチック製のものが適しています。手箕がない場合は、掃除用のチリトリでもOK。脱穀した実を手箕に入れ(1回400ccくらい)、水平に楕円を描くように回します。軽いゴミは前の方に移動し、手箕から落ちていきます。軽く息を吹きかけて落としてもいいです。

唐箕は、風を起こして選別する、古くから稲作などで使われてきた道具です。ハンドルを手で回して風を送る手動式のものと、モーター付きがあります。粒がちいさいので、実が飛ばないように回転数を調整します。

調整②(精穀−小規模)

アワは、たかきびと違い、家庭用の精米機では精穀できません。アワは、ヒエやキビよりも外側の殻がやわらかく、中の実がかたいので、少量であれば一升ビンに入れて棒で搗くといった方法もできなくはありませんが、かなり時間がかかります。家庭で食べる程度の量でしたら、ミキサーを利用するとよいでしょう。

アワをミキサーにいれたら、2〜3秒回して止めます。これを、断続的に数回繰り返した後、手箕にあけて、むけた殻と実を分けます。

このプロセスを3〜4回繰り返しますが、2回目以降は少量(50cc)ずつ入れ、ミキサーにかける回数も減らして、こまめに手箕にかけていきます。

調整②(精穀−中・大規模)

量が多い場合は、循環式精米機を使います。最初に、インペラ式籾摺(もみす)り機に2回通してから、循環式精米機にかけると、歩留まりが上がります。しかしアワは殻が比較的やわらかいので、直接循環式精米機にかけても、食べて違和感のない程度まで精穀できます。

いずれにしても、このようにしてアワの実を食べられる状態にできます。

雑穀栽培をより詳しく知りたい方へ、本やDVDのご紹介

雑穀の育て方について、詳しくは、下記の書籍またはDVDを参考にしてください。

※ 雑穀のタネは、毎年4月中旬~5月いっぱいを目安に「未来食ショップ つぶつぶ」で販売しています。(農薬や化学肥料を使わずに栽培された在来種の種です。)

アワについて詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

あわ(粟)とは? あわの栄養、効能など