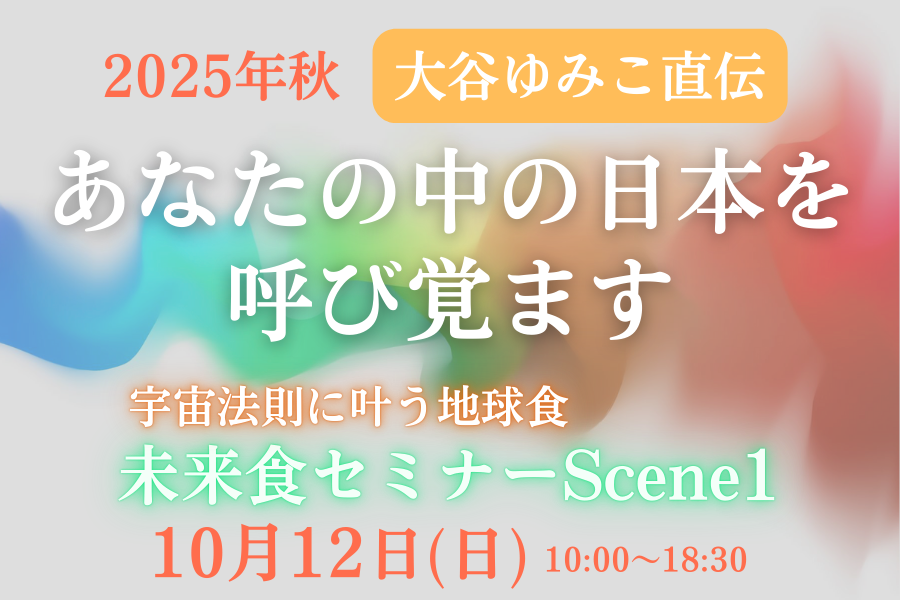

雑穀つぶつぶ食で体を変える 21 〜おいしいから健康〜

*この投稿は未来食創始者 大谷ゆみこの著書『雑穀つぶつぶ食で体を変えるーおいしいから健康ー』(講談社+α新書)よりお届けします。

未来食創始者 大谷ゆみこ

第2章

雑穀はおいしい

![]()

雑穀は、

米、小麦以外の穀物の総称です。

ヒエ、アワ、キビは、

だれでも一度は耳にしたことがあるでしょう。

そのほかにも、

タカキビ(モロコシ、コーリャン、ソルガムとも呼ばれる)、

ハト麦、ライ麦、大麦、ゴマ、エゴマ(ジュウネン)、

アマランサス(仙人穀、赤アワ、ヒモゲイトウ)、

トンブリ、ソバ、シコクビエなど。

その種類は、

世界的にみたら

何種類になるかわからないほど

多種多様です。

もともと、

何を雑穀と呼ぶかは

地域によって違っていました。

「雑」という言葉は、

よくないイメージに

とられやすいのですが、

本来は、

「いろいろな」

「その他の」

「小さい」

というような意味です。

ところによっては、

小豆や大豆まで含めて

雑穀と呼んでいました。

水田稲作の起源は

縄文時代末期以降といわれ、

白米食の歴史は

江戸の元禄時代に

はじまっています。

一方、

雑穀は

遅くとも石器時代から、

五穀として

大切に食べ継がれてきたことが

遺跡の調査などからも

検証されています。

日本では、

明治初年まで

米より多くの雑穀が

主食として

栽培されていました。

第二次世界大戦中の

食糧難を支えたのも

雑穀でした。

昭和30年代、

岩手県では

米よりも多くの雑穀が

栽培されていたとの統計が残っています。

大分県の50歳代の農家の方の話では、

子供のころは

家代々の教えで

ヒエ、アワの俵を絶やさず

天井裏に保存してあったとのこと。

米どころの庄内(山形県)に住むおじいさんも、

米倉にはいざというときのために

雑穀の穂が吊るしてあった

と話していました。

昭和40年代後半でも、

多くの山間の集落では

多様な雑穀をつくっていました。

そこで暮らす人々は、

雑穀が主食の自給生活をして、

医者いらずの健康な生活を営んでいました。

雑穀は、数千年間、

自然と共に生きてきた日本の暮らしの柱として、

庶民のいのちを養ってきたのです。

私が20歳のころまで

日本各地で雑穀が主食の生活が

続いていたことをはじめて知って、

戦後私たちが教育されてきた内容や

知らされた情報が、

どんなに偏ったものだったかを

思い知らされました。

その他の記事はこちらから

【連載】雑穀つぶつぶ食で体を変える »

大谷ゆみこ

未来食創始者

株式会社フウ未来生活研究所 CEO

1982年から生命のルールに沿ったおいしい「料理のデザイン」と ワクワク弾む「心のデザイン」という分野を開拓し、先駆的な活動を続けている。雑穀が主役の健康をもたらすおいしい食システム「未来食」を提唱。つぶつぶクッキングとして3000レシピ以上を創作。1995年に誕生した「未来食セミナー」のプログラムと「つぶつぶ料理教室」を全国展開し、日本各地の何千という人々に家族ぐるみの健康と幸せのスキルを伝え続けている。

暮らしの拠点は広葉樹林と七色の雑穀畑に囲まれた「未来食ライフラボ/いのちのアトリエ@山形」

日本ベジタリアンアワード第1回ビーガン賞、第2回大賞、第3回料理家グループ賞。日本で2人目で女性初の日本ベジタリアン学会認定マイスター。日本ベジタリアン学会理事。

『オトナ女子は人生を”食”で奏でる』『未来食7つのキーフード』『野菜だけ?』『つぶつぶクッキングSTARTBOOK』など著書多数。

プロフィール詳細はこちら »

\日本人として凛と生きる/

未来食創始者大谷ゆみこのYouTubeチャンネルで無料動画配信中♪

YouTube「大谷ゆみこー輝いて生きる! !」

大谷ゆみこ公式ブログ「輝いて生きる 〜食と生き方のレシピ〜」

大谷ゆみこFacebook

*「セミナー受講しました」とメッセージを添えて友達リクエストしてください。